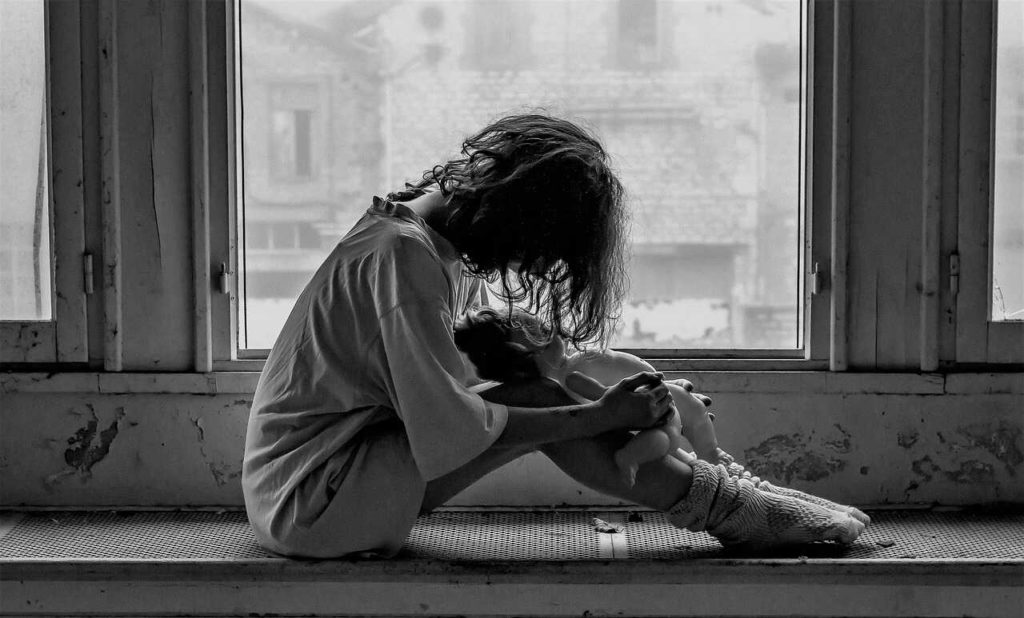

新しく授かった命が誕生を待たずして途絶えてしまう流産。悲しい経験ゆえに語られる場面があまりなく、人知れず苦しんでいる方がたくさんいらっしゃいます。

なぜ流産や死産が起こるのでしょうか?もし流産した場合、次の妊娠は大丈夫なのでしょうか?

この記事では流産や死産の原因に迫りつつ、赤ちゃんの死を防ぐためにできることを解説していきます。流産や死産を経験されている方、これから妊娠を考えている方はぜひご一読ください。

医学的に、妊娠22週未満の赤ちゃんがおなかの中で亡くなってしまうことを流産、22週以降に亡くなってしまうことを死産といいます。

このうち流産は、妊娠12週を区切りとして早期流産と後期流産に分かれます。

| 名称 | 時期 | 死産の届出 |

| 早期流産 | 妊娠12週未満 | 不要 |

| 後期流産 | 妊娠12週以降22週未満 | 必要 |

| 死産 | 妊娠22週以降 | 必要 |

一方、厚生労働省令では妊娠12週未満で赤ちゃんが外に出てきてしまうことを流産、それ以降を死産としています。妊娠12週以降に亡くなってしまった場合は、市町村へ死産の届出が必要です。

流産する人の割合は、妊娠した人のうち約15%です。7人に1人は流産している計算になり、決してまれな数字とはいえません。また、流産の約80%は妊娠12週までに起こるとされています。

一方、22週以降の死産率は1000件の出産(死産を含む)に対して2.7件です。昔に比べて死産率は減少しつづけており、代わりに早産(妊娠37週未満の出産)が増加しています。

これは周産期医療の発達によるものです。かつては死産していたはずの赤ちゃんが、高度医学によって助かっていることを意味しています。

とはいえ死産をゼロにすることはできません。順調にみえる妊娠でも、予期せぬ変化で命が失われてしまうことがあります。出血や痛みといった兆候もないときは、治療を施すこと自体が困難なのです。

妊娠12週未満の流産は自然に出てきてくれることがほとんどです。しかし自然排出を待機している際に突然腹痛や出血が起こることがあるので、状況に応じて手術で赤ちゃんを外に出すこともあります。赤ちゃんの身体の一部が子宮に残っているときは手術で外に出すこともあります。12週以降だと頸管拡張を施行後、膣内に子宮収縮薬を挿入し膣から赤ちゃんを娩出します。胎盤が残ることも多く、しばらくは出血や感染に注意が必要です。

赤ちゃんの身体が大きくなっているときや妊娠22週以降の死産のときは、頸管拡張を施行後、点滴による陣痛促進剤を使って分娩します。

次の生理が来るのは、処置をしてからおよそ1~2か月後です。それまでは無理な運動や仕事を控え、しっかり身体を休める必要があります。

流産や死産は一体何が原因なのでしょうか。赤ちゃんが亡くなるタイミングによって原因に違いがあります。

流産の原因でもっとも多いのが「受精卵の染色体異常」です。これは両親ともに染色体が正常であっても起こります。染色体に異常があると成長を続けられず、ほとんどが妊娠12週までに流産してしまうのです。

流産すると「身体に負担をかけていたかも」「仕事を続けていたから…」と後悔する女性は多いのですが、染色体異常による流産はどんなに気をつけていても避けられません。

ほかに、次のようなことが流産の原因になります。

・子宮の形に異常がある

・糖尿病や甲状腺機能異常など内分泌系の病気

・子宮頸管がゆるむ(子宮頸管無力症)

妊娠12週を過ぎたあとの流産は、60~70%が感染症によるものです。性感染症や風疹は流産をひき起こすおそれがあるため、本人や家族はとくに注意しましょう。

死産の原因には次のようなものがあります。死産の約25%はなぜ死産になったのか分かっていません。

・常位胎盤早期剥離

・赤ちゃんの心臓奇形などの異常

・へその緒の異常(巻きつき、ねじれ、脱出など)

・コントロールがうまくいっていない糖尿病

・妊娠高血圧症候群

常位胎盤早期剥離とは、なんらかの原因によって出産前に胎盤がはがれてしまうことです。胎盤は赤ちゃんに酸素や栄養を送る大切な器官なので、失われると赤ちゃんの命を維持できなくなります。

一度だけでも辛い赤ちゃんとのお別れですが、中には複数回流産を繰り返す人もいます。これを「不育症」といい、国内の研究班調査では妊娠する女性のうち約4%が不育症です。

とはいえほとんどの流産は偶然起こるものなので、あまり心配しすぎる必要はありません。ですが、妊娠を継続しにくいなんらかの病気がないか確認するためにも不育症の検査をしておくと安心です。

こちらもおすすめ

【医師監修】反復流産とは?不育症や習慣流産とどう違う?原因と対策について解説

赤ちゃんを失ってしまうのは耐えがたい悲しみです。流産や死産を防ぐために、少しでもできることはないのでしょうか?

妊娠中の喫煙や飲酒は、流産のリスクを高めることが分かっています。また、口唇口蓋裂や乳幼児突然死症候群、胎児性アルコール症候群などの病気に結びつくことも忘れてはなりません。

赤ちゃんを健やかに迎えるために、飲酒や喫煙は控えるのがベストです。妊娠中は禁煙補助剤が使えないので「赤ちゃんが欲しい」と思ったら授かる前に禁煙しておくといいでしょう。

太りすぎは妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群、睡眠時無呼吸症候群をひき起こしやすく、流産リスクを高めてしまいます。海外の研究でも「BMI30以上の肥満女性は流産する確率が高かった」とするデータがあり、太りすぎは妊娠に良い影響を与えません。

妊娠中にダイエットするのは難しいので、できれば妊娠する前にBMI25以下を目指しましょう。現在のBMIは次の式で算出できます。

BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

165cmであれば68㎏以下、160cmであれば64㎏以下、155cmであれば60㎏以下がおおよその目安になります。

妊娠中に性感染症にかかると流産の原因になることがあります。性行為をするときはコンドームをつけ、性感染症を予防しましょう。

性感染症は性器の挿入だけではなく、オーラルセックスや肛門性交でもうつることがあるので注意が必要です。

流産率を下げる方法として着床前診断があります。流産の大きな原因は「受精卵の染色体異常」ですが、着床前診断ではこの染色体異常を見分けることができるのです。

着床前診断を国内のクリニックで受ける場合は、日本産科婦人科学会の承認が必要になります。ただし現在は受精卵だけを海外輸送する着床前診断も登場しており、昔に比べて受けたい人が受けられるようになりました。

年齢が高くなるにつれて、染色体異常の割合は増えていきます。「妊娠したいけど流産や生まれつきの障害が心配」というときは、着床前診断も視野に入れてみましょう。

流産や死産の悲しみはとても深いものです。悲しみのあまり「あのときもっと気をつけていれば」「自分のせいで死なせてしまった」とつい自身を責めてしまうことがあります。

ですが、赤ちゃんはお母さんのことを悲しませようと思って来たのではありません。たとえ少しの間でも、一緒に過ごしたひとときに幸せを感じることができた。そのことをどうか忘れないであげてください。

「また流産を繰り返すのではないか」と不安な方は不育症の検査を受けてみましょう。着床前診断も流産率を下げるひとつの手段です。株式会社B&C Healthcareでは着床前診断の詳しい資料をご用意しているので興味のある方はぜひ取り寄せてみてください。

.jpg)